Embyronenmodelle: Die Entwicklung ist rasant

Embryonenmodelle könnten dereinst eingesetzt werden, um viele Fragen rund um Embryonalentwicklung zu beantworten oder auch um sicherzustellen, dass Medikamente in klinischen Studien keine ungeborenen Kinder schädigen. Bis dahin braucht es jedoch noch viel Forschung – Alexandre Mayran und sein Team forschen vorne mit.

Bevor Medikamente auf den Markt gebracht werden, müssen sie umfangreiche Tests durchlaufen – und auf ihre Wirkung, aber auch auf ihre Sicherheit geprüft werden. Das gilt insbesondere für schwangere Patientinnen: Es muss sichergestellt werden, dass Medikamente das ungeborene Kind im Mutterleib nicht schädigen. Diese Tests werden bisher zum Beispiel mithilfe von Zellmodellen und Tierversuchen durchgeführt.

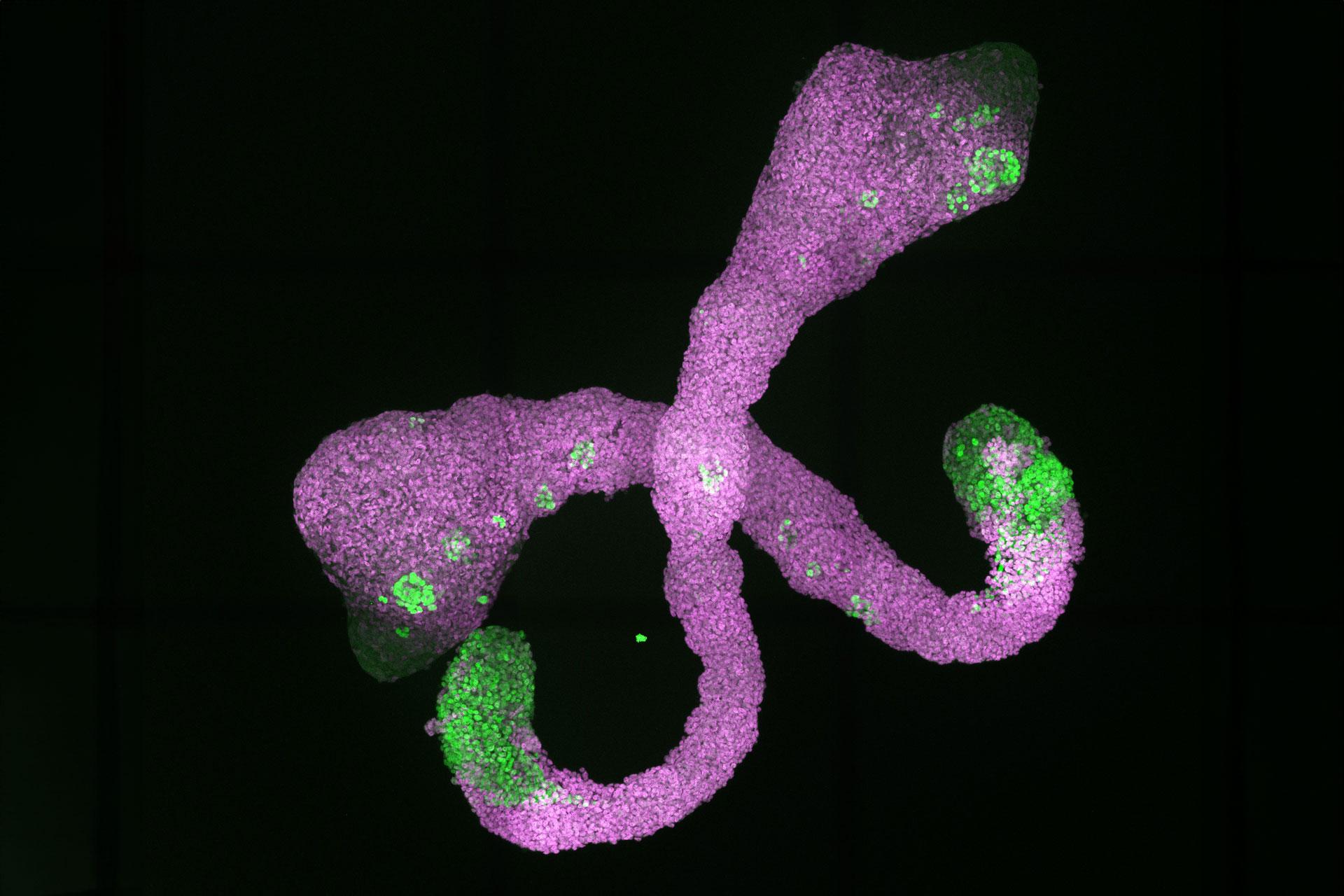

In Zukunft könnte noch eine weitere Option dazukommen. Derzeit forschen etwa 100 Forschungsgruppen weltweit an Embryonenmodellen: Diese sogenannten Stembryos sind dreidimensionale Zellstrukturen, die im Labor aus embryonalen Stammzellen entwickelt werden. Es existieren verschiedene Modelle (basierend auf menschlichen Zellen, Maus-Zellen oder Zellen von anderen Spezies).

Keine Embryonen

Embryonenmodelle sind keine Embryonen, sie verfügen über kein Nervensystem, sie können sich nicht in lebensfähige Embryonen entwickeln. Sie imitieren aber embryonale Strukturen und mit ihrer Hilfe können Forschende viele interessante Fragen rund um die Entwicklung von Embryonen untersuchen.

Eine der weltweiten Forschungsgruppen, die sich mit diesem Thema beschäftigt, ist die von Alexandre Mayran an der EPF Lausanne. «Embryonenmodelle sind relativ neu, es gibt sie erst seit einigen Jahren», so Mayran. «Aber die Entwicklung ist rasant. Mittlerweile gibt es etwa 25 verschiedene Modelle.» Jedes Modell hat Vor- und Nachteile. Wichtig ist für Forschungsgruppen, das Modell zu finden, das am besten zu ihrer Forschungsfrage passt.

Mayrans Team untersucht im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes NFP 79 Advancing 3R unter anderem, welche Möglichkeiten die Modelle bieten, um künftig Tierversuche zu ersetzen oder deren Anzahl zu reduzieren. Um das zu erreichen, ist es wichtig, einen realistischen Blick auf die verschiedenen Modelle zu werfen: Welche Fragen können die Modelle beantworten? Welche nicht? Wo liegen die Grenzen dieser Modelle? «Nur mit einer realistischen Einschätzung der Chancen und Risiken dieser Modelle, werden sie in Zukunft auch eingesetzt», erklärt Mayran.

Zwei Pfade

Aktuell wird in der Forschungsgemeinschaft intensiv diskutiert, welche Modelle am besten geeignet sind. Zwei Pfade werden im Moment verfolgt: Einerseits gibt es Modelle, welche die Realität der Embryonalentwicklung besser darstellen, dies jedoch auf Kosten der Reproduzierbarkeit. Das heisst, dass diese Modelle im Moment sehr ineffizient in der Herstellung sind und daher für die Forschung nur begrenzt nützlich.

Andererseits gibt es Modelle, welche einfacher aufgebaut sind, aber dafür über eine bessere Reproduzierbarkeit verfügen. «Ideal wäre ein Modell, das möglichst nahe an der Realität ist, eine gute Reproduzierbarkeit aufweist und möglichst einfach in der Handhabung ist», so Mayran.

Neben den technischen Herausforderungen stellen sich rund um die Embryonenmodelle auch verschiedene ethische und legale Fragen. Zum Beispiel: Diese Embryonenmodelle sind keine Stammzellen mehr, sie sind aber auch keine Embryonen, da sie nicht lebensfähig sind. Wie sollen sie ethisch eingestuft werden? Und als was gelten sie juristisch? «Für uns ist wichtig, dass die entsprechenden Fragen geklärt werden», so Mayran, «denn wir sind uns der Herausforderungen im Umgang mit diesen Modellen bewusst».

Die wissenschaftlichen und ethischen Fragen müssen geklärt werden, denn in Zukunft könnten diese Modelle sehr nützlich sein: zum Beispiel für die Untersuchung der Unfruchtbarkeit von Patienten oder für die Züchtung von Organen für Transplantationen.